两个斯诺的江西情结

埃德加·斯诺1928年来到中国,“非常年轻,充满好奇,毫无偏见”(斯诺自白)。他从小接受的是美国传统价值观念的教育,上了大学,又接受了二十世纪早期的新闻教育,强调记者的职责是尊重事实,如实客观报道。这种教育铸成了斯诺一生遵循的“第一原则”。

斯诺成名后,他的家人和朋友一直认为,斯诺是一个‘很普通的人,朴朴实实的人’。美国谚语“我是密苏里人”的意思,就是‘眼见为实,不轻信,不受糊弄’。生长在密苏里的斯诺,遇事总要首先弄清真相,找出是非曲直,把他认为应该坚持的,坚持到底。同时,斯诺的关注和兴趣,总是在人民身上。所以,斯诺到达中国后的最初四年中,就跑遍了中国的华东、东北、内蒙和江南,广泛接触了灾难深重的中国人民,目睹了内忧外患、民不聊生的旧中国。尤其是被他自己称为“生命中的觉醒点”的1929年内蒙古之行,大大地改变了埃德加·斯诺,使这个成长中的年轻记者醒悟到,必须自觉地对这种悲剧的原因进行思考和调查。对中国人民命运的关切和中国出路在何处,便成为他日思夜想的问题。仅在1928年到1932年期间,他在欧美报刊公开发表的文章就达70多篇,其中包括著名的长篇报道《中国的五大害》和《拯救二十五万条生命》。

中国的希望在哪里?

人民的希望在哪里?中国的未来在哪里?

早在1929年,斯诺就关注江西井冈山的斗争和蒋介石对红军的“会剿”,对中国国内的形势进行跟踪研究。1931年1月,他在美国《当代历史》杂志上,就发表了颇有见地的题为 《共产主义在中国的影响》的长篇文章。

1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,宣告成立中华苏维埃共和国。中央革命根据地的创建与发展,再次触动了斯诺“新闻记者的神经”,他对中国共产主义运动产生了强烈的兴趣,当时就想撰写一本关于中国共产党人的书( 埃德加·斯诺,1934年2月6日给文学代理人赫茨小姐的信)。

但是,摆在他面前的困难很多,首先,没有任何文字材料,无论是中文还是英文,没有任何可靠的事实,没有关于中共的历史资料,没有红军领袖或者红区共产党人的活动情况。出版物上描述共产党及其组织活动,尤其是在江西的活动,统统是道听途说,几乎全是根据难民、政府出版物或者中共传单上残缺不全的报告杜撰出来的。要了解真实、确切的情况,那些资料没有一件是可靠、可信的。这就是说,如果要使这本关于中共的书具有真正的价值,就得进行大量的调查研究。要做到有根有据,至少要进行包括第一手调查在内的综合研究(同上)。

1931年8月,斯诺对刚到上海的海伦·福斯特小姐一见钟情,热恋起来,追她订婚,并求海伦早日与他结婚。但胸怀大志的福斯特小姐,对结婚是有条件的:25岁之前不结婚,写不出一部她的处女作不结婚,不出版第一部著作不结婚。

斯诺瞄准了中国共运的目标,在“写一本名著”心理的驱动下,于1932年秋在上海采取了行动。他费了好大劲,几经周折,从当地红军那儿搞到了去中华苏维埃访问的“护照”(通行证)。他差一点儿就要成功了,可是在最后一刻,帮助他联络的共产党内线,对斯诺本人如此热衷访问苏区的动机产生了怀疑,两个联络人突然失踪,斯诺再也找不到他们了。斯诺虽然非常失望,但只好认命,那两个共产党人“不愿相信任何局外人,当然是可以理解的。他们一旦被发现,或者遭到官方的怀疑,就意味着死到临头——可以豪不夸张地说,数以千计的中国人,为此付出了昂贵的代价”( 埃德加·斯诺,1934年2月6日给文学代理人赫茨小姐的信)。

梦想江西的瑞金

到了1934年年初,斯诺的文学代理人赫茨小姐从纽约来信,转达了维京出版公司约他写书的意愿,并表示愿意为他的旅行采访支付一切费用。这时,访问苏区和红军的激情,再一次在斯诺心中燃起。斯诺2月6日给赫茨小姐的回信中说:“如果维京出版公司兴趣很大,甚至要支持必要的调查和研究,我会乐意考虑写这本书的”。斯诺当即表示,他乐意自掏腰包去做这件事。他认为,“共产主义运动的未来是无法估量的。……共产党的存在、发展及潜在的壮大,是全国范围的总形势。中国共运即使不能成为主宰力量,也必将成为决定中国和远东当前命运的重要因素”(同上)。 斯诺在信中还表示,中国和亚洲的共产主义是一件引人注目的事情,很可能具有极大的戏剧性。如果这本书写得好,必将也应当成为最重要、最有趣和超出人们想象的图书之一。但是,他当时还没有办法去做这件事。如果他决定立刻去江西红区,他得找个人接替他当时的职责,顶替他两个月或许三个月,他就能够全力以赴地为这个题材收集材料。

但是,去江西红区采访,肯定是困难重重的。斯诺对当时的形势也非常清楚,他给赫茨小姐的信中写道:“在南京当局和红军之间,实际上处于一种战争状态,且已持续了五年之久。当前,经济封锁使江西红区完全处于孤立无援的地位。即使有可能通过政府的封锁线,自愿进入红区,那肯定也存在着生命的危险,因为前面等待你的是什么,你也不可能知道”( 埃德加·斯诺,1934年2月6日给文学代理人赫茨小姐的信)。

斯诺在同一封信中还建议,如果维京公司计划出版一本小版本的书,对中共更为戏剧性阶段仅仅做一个概述,他不会遇到多大困难就可以完成的。斯诺认为,出这样题材的图书,小版本比‘大部头’在书市上或许销售得更好一些。在信末,斯诺要求他的文学代理人尽快给他复信,告诉他维京公司是否有兴趣?有何具体的建议?斯诺访问苏区、撰写关于中国红军一书的迫切心情,由此可见一斑。

维京公司对斯诺1934年2月6日信函有什么反应,现在还没有发现任何文字资料。但是可以推测,维京公司的回答会是肯定的、支持的,因为是他们主动向斯诺约稿的。当然,斯诺没能去江西苏区访问,原因是不言而喻的 —— 红军第五次“反围剿”失败后,被迫于当年10月撤离江西苏区,开始了二万五千里长征。

偶遇江西“老红军”

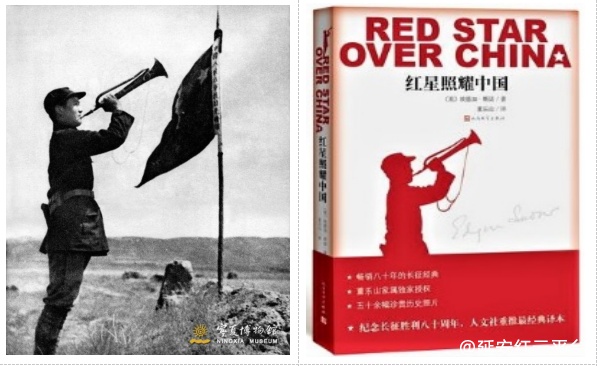

斯诺渴望访问红区的梦想,在1936年终于实现了。他6月从北平出发,路过西安,经安塞前往保安(今志丹县),在那儿夜复一夜地采访了红军长征及毛泽东的生平,访问了红军窑洞大学。然后,由黄华陪同,去宁夏、甘肃一带访问。斯诺在宁夏豫旺堡几次看见一个“红小鬼”,每天在南门外一个叫瓦碴梁的地方吹军号——起床,集合,训练……他很想拍摄一张红军战士吹军号的照片,但那个‘红小鬼’又瘦又矮,衣服也很破烂,斯诺欲拍即弃。8月的一天,斯诺去教导营驻地的路上,偶然遇到一名战士,兴致勃勃地走过来。

斯诺问:“同志,你会吹军号吗?”

那个战士给斯诺行了一个军礼,兴奋地说:“我小时候,就是司号员。”

“你叫什么名字?多大了?什么地方人?”斯诺又问。

“我叫谢立全,江西兴国人。今年19岁,已有5年军龄了,同志们都称呼我‘老红军’,现任红二师教导营总支书记。”

“太好了!”斯诺激动地叫起来,“你的军服也很新,我给你拍张吹号的照片,好吗?”

谢立全回答:“我刚率领我们营,打了一个漂亮的反击战,夺回了被敌人劫掠的粮草物资,这身新军装,是部队奖给我的。”

斯诺和谢立全一起到了瓦碴梁高地,摆拍了这张“抗战之声”的照片。谢立全是开国少将,曾任解放军海军指挥学院院长。一次在北京开会时,他在《解放军画报》上才看到自己当年的这张照片,并告诫家人不要炫耀,那不是个人荣誉,代表了一个时代,代表整个红军。

谢立全,江西兴国人,19岁的“老红军”“抗战之声”上了经典封面,享誉全球

海伦·斯诺的警卫员

斯诺的妻子海伦·福斯特·斯诺,步丈夫的后尘,冒着生命危险,于1937年5月2日抵达延安,成为第一个全面了解并报道陕甘宁边区的外国记者,她的名著《走进红色中国》就是她访问延安4个多月的成果之一。到了9月,她要去前线采访,毛泽东还为她写了一封介绍信,要求任弼时、邓小平对她在前线的工作和生活提供方便。

1937年9月初,海伦·斯诺接到丈夫埃德加从天津发来的电报:“仍可经青岛返回,然情况紧急,须立即启程,否则年内难返。” 说来也巧,斯诺的电报刚到,天气突然放晴。一直等待天气好转的护卫队,决定9月7日启程。

海伦·斯诺在延安期间的警卫员叫邓明远,四川人,聪明伶俐,还亲手给海伦打了一双麻凉鞋。但他患上了肺结核,一直咳嗽,只好治病休息。肖劲光当时是后方总留守处的负责人,安排护送海伦和其他几个人前往西安。海伦对肖劲光的印象是:体格高大,两颊红润,身强力壮。他对海伦说:“我要找一名最好的警卫员照顾你,还要搞一匹矮种马,作为你的坐骑,两头骡子驮运行李。你可以同第一小分队一起走。”

正如肖劲光答应的那样,保安局派来最好的警卫员,接替了邓明远的工作。新派来的警卫员名郭慎华不但是一位从江西参加长征的英雄,而且还担任过排长,具有一种天生的权威和指挥能力。23岁的郭慎华,履行起肖劲光参谋长的允诺,要了一支崭新的毛瑟枪,严格地检查了那匹坐骑和两头驮骡,以保证全部装备都是一流的。

9月7日黎明,海伦病得很厉害,几乎从床上爬不起来。可是,她必须进行这次旅行。这是自六月以来的头一次机会,也许是最后一次机会了。因连绵阴雨,大部分桥梁依然无影无踪,他们只好涉水过河。海伦的坐骑或许觉察到她身体不佳,在第一次过河途中把她摔了下来,引着一头骡子,径直向它延安厩棚的方向跑去……

当郭慎华牵回这两头牲口,等来了两名马夫的时候,同行的其他旅伴,已把他们远远地抛在后面。大约有7名红军士兵不得不顺原路返回,保卫这个掉队的小组。对郭慎华来说,这是一件极其丢脸的事情,但海伦发现,这件事并没有影响他那正统的、富有男子气魄的自我主义。

除了武装卫士和马夫外,这支旅行队由30人组成,至少有3位是红军领导的夫人。萧克的妻子抱着她的孩子上路;朱德的妻子康克清决心要到前方去,尽管那儿是妇女的禁地。旅行队里有好几位军官,准备到前方去,也尽力想在部队开赴战场之前赶上八路军。

一路上,海伦教郭慎华学习北平官话,用几十个基本单词——主要是马克思主义的名词,进行了长时间的交谈。郭慎华从来不唱歌,可是他的好几位朋友很快加入到海伦的小组,大家渐渐地热活起来了。他们翻山越岭时,所有的人,甚至连郁郁寡欢的郭慎华,也采起路旁的风铃草、飞燕草、雏菊和其他野花,装饰海伦的马鞍,高兴得唱起歌来。南方籍的士兵触景生情,思念家乡,认为再也看不到故乡那一片片翠绿的土地了。

一路上,他们通常在农舍、马厩或小学校舍过夜,警卫员郭慎华负责照管着第一分队。当海伦告诉他,史沫特莱腰部受过伤、也有病,他也就对史沫特莱特别关照。海伦做不了精神病的护理员,但郭慎华一路上却做得很好。从心理上讲,郭慎华接替了史沫特莱的保护人朱德的工作。史沫特莱后来写道:“我对他的敬佩之情与日俱增…… 每当我对其他人失去耐心的时候,就想起了郭慎华。”半个世纪后的1986年,海伦对我说:“除了毛泽东,除了我的警卫员郭慎华之外,我从来没听说过有谁能指挥得动史沫特莱。”

他们一行人踩着烂泥,步履艰难地步行或骑马赶路。每天拂晓,他们空着肚子出发,11时左右停下来在村庄里吃第一顿饭。傍晚歇在另一个小村庄时,再吃第二顿(也是最后一顿)。郭慎华只吃小米饭,可是,他却为海伦做了“蛋糊”,每天晚上煮南瓜。有时候,他能够向村民买到烧烤的包谷穗和一些硬梨。

郭慎华,江西人,排长,长征英雄郭慎华与海伦旅途中在一农户家用餐

到了三原,他们听说刘伯承的部队从云阳镇司令部要夜行军赶到山西前线去。海伦不想错过会见这位名将的机会,她还有毛泽东为她写的一封信,要给邓小平送去。海伦和刘群先(博古的妻子)坐上租来的黄包车,连夜赶往云阳镇。为了安全起见,郭慎华和另一名警卫员陪同她们一起上路。4个小时后,到了云阳镇司令部,八路军的最后一支纵队当天夜里就开走了。海伦只差几个小时,没能见到刘伯承和邓小平。

她们在云阳过了一夜,翌日一早,由一支武装卫队送回三原。一辆由另一支武装卫队护送的卡车,把他们从三原送到西安。一张特别通行证,使海伦顺利地通过了五个月前违法通过的一道道大门。

从延安返回西安,他们走了12天,行程400公里。这是一次令他们筋疲力尽的旅行,然而又是一次非同凡响的经历。这次旅行的成功,不能不说与郭慎华有着很大的关系。

一到西安,就遇上了日本飞机的“空袭”。虚惊一场之后,海伦在西京招待所登记了她曾经住过的那个房间,让郭慎华看了她4月30日翻越过的那扇窗户。海伦一边自豪地讲述她的冒险经历,一边给郭慎华看漂亮的现代化抽水马桶、仔细端详那些陌生的自来水龙头。“我们发明了这些东西,创造了这些奇迹。我们每天都洗澡。” 听到这里,郭慎华看上去满脸疑云,不大相信。12天以来,他们没有一个人享受过解衣入睡的福气,尽管他们也刷牙,有时也用热巾擦擦脸。华北水贵,所谓洗澡,只不过是用湿毛巾擦擦身子而已。部队用同一个脸盆,又洗手、洗脸,又烧菜、盛饭。

为了继续给郭慎华介绍现代文明,海伦带他(还有紧紧盯着海伦的三名便衣特务)去看电影。这是郭慎华生平第一次去电影院,他如痴如醉,惊讶得说不出话来。这部关于绥远战争的新闻纪录片,是埃德加•斯诺在上海时的老朋友王先生(外号叫“王新闻”)拍摄的。1932年,王先生也为海伦拍过纪录片。

难离难舍的送别

当获知通往青岛的铁路仍然运行时,海伦便放弃了当战地记者的计划,紧紧抓住这一“撤退”的希望。由于铁路常遭敌机轰炸,她需要向陕西省主席申请一张特别通行证,搭乘军用列车,八路军西安办事处为海伦安排了这件事。在她30岁生日的那天(1937年9月21日),西京招待所经理周天成先生和警卫员郭慎华,送海伦到西安火车站。4月曾跟随她的两名老‘警卫’,还有3名没见过面的新手,也一起跟着‘送行’——因为他们必须向上级报告:海伦•斯诺确实搭乘这一列火车离开了,才算完成了他们的任务。

在西安火车站,警卫员郭慎华与海伦告别的情景,感人至深。我36年前翻译这段话的时候,被感动得泪流满面,泪水打湿了稿纸。时至今日,每每读到这段话,还是激动不已。海伦•斯诺在她的回忆录中是这样描写的:

“郭慎华站在列车踏板下面,默默不语,低着头向下看,使劲儿抑制着自己的感情。他扭过头,回避了间谍们的目光,不想让他们看到一串串泪珠从他那张诚实的、晒得黝黑的脸上滚下。他满脸泪痕,就好像离别自己的家人至亲一般。……这是基层的中美友谊,我绝不做任何有损于这种特殊关系的任何事情——这种关系是用几根十分纤弱的丝线织成的,是在一个刀光剑影危及着国际间的了解和人类天性的世界里所织成的。”(见《我在中国的岁月》第313页,北京出版集团公司北京出版社2015年8月新版)

11时整,这次特快列车汽笛长鸣,徐徐驶出了西安火车站……

2021年9月20日

于古城未央湖畔

(编辑 何利军)