宽容仁厚一长者

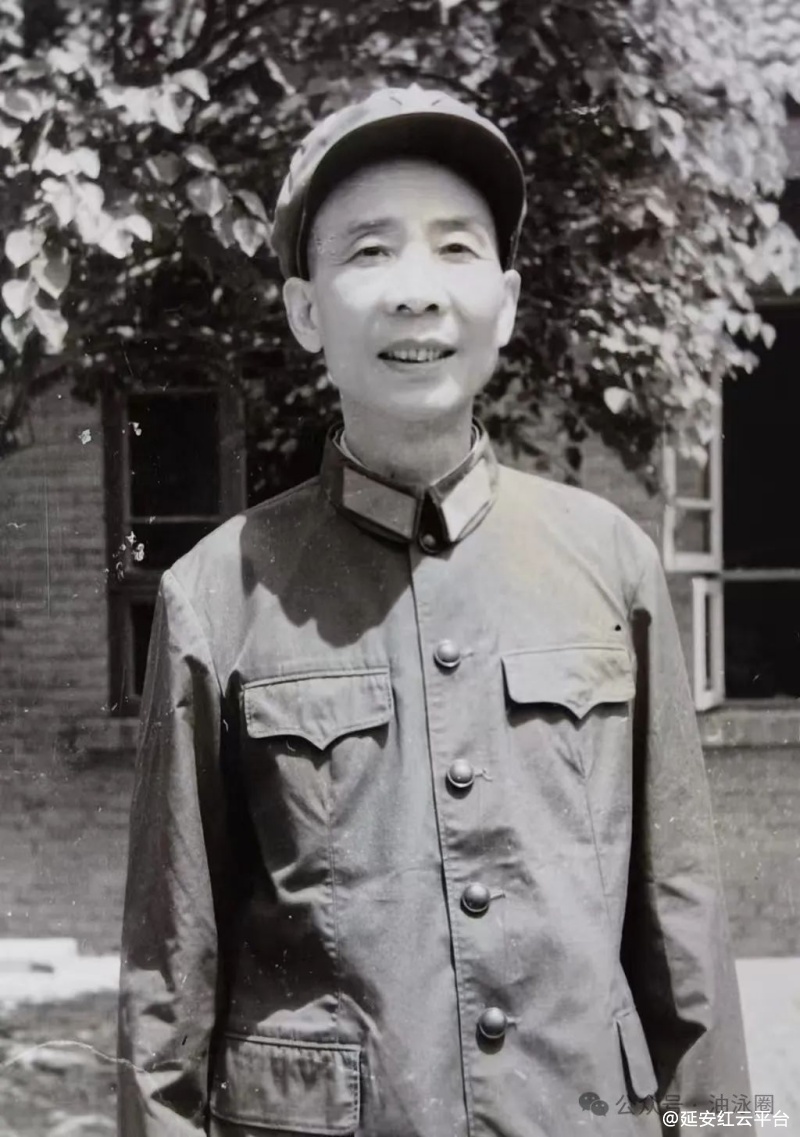

时任陕西省军区政治部主任的李兴智

记得那天是2011年8月10日,突然接到一同事电话,说李主任去世了,时间是5月27日,不由一阵悲痛。同住一城,却未能最后送老首长一程,实在不该。也不免有些埋怨,便“追问”其家属:为啥不能告诉一声?回答是老人临走前有叮咛:后事从简,不设灵堂,不收花圈,不搞告别仪式,不告知亲友部属,不给组织添任何麻烦。他们是按老人意愿做的,只能表示歉意!这么一说,更令人怀念、敬重这位严于律己、宽容仁厚的长者。

他,就是陕西省军区政治部原主任李兴智。20世纪70年代,我在他的直接领导下,前前后后工作了10个年头。他为人的品格和处事原则,给我留下了深刻印象。

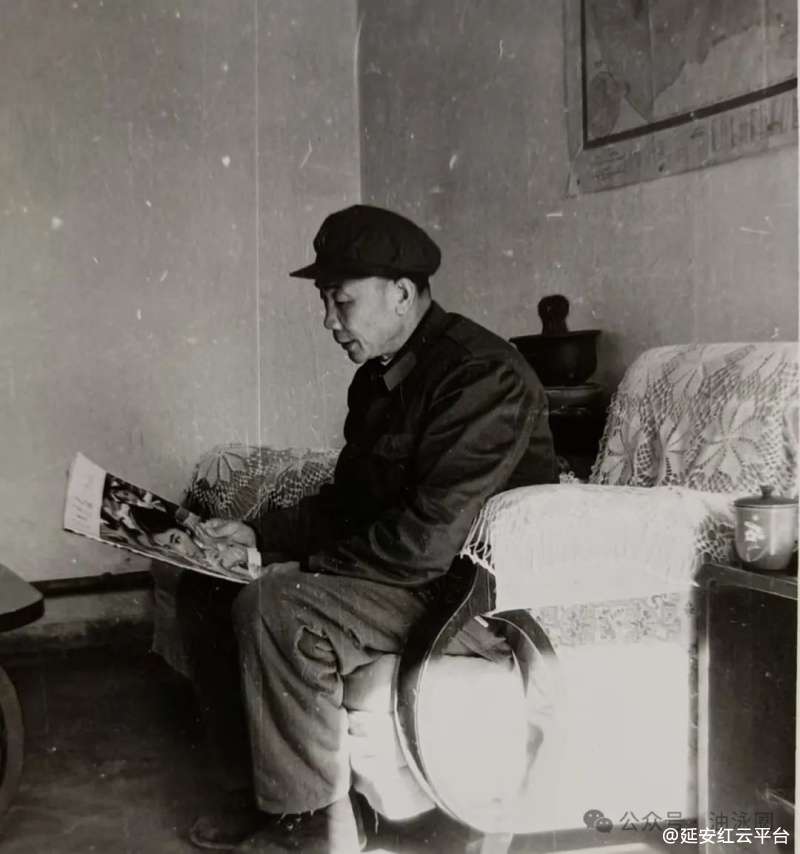

聚精会神阅读《人民画报》

他是一位“三八式”的老八路。参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝,经历了大大小小数十次战役战斗,久经考验,屡立战功。可从未听他提起过。他不愿炫耀过去那些“五马长枪”和“过关斩将”的往事。他多次向亲属说过,比起许多战友,特别是牺牲了的战友,他那点事算得了什么呀!有时候,他也跟孩子们谈谈打仗的事,当提到有的战士缺少经验,轻信敌人谎言,进入敌方营地,被活活杀害时,便几度哽咽,说不下去。

熟悉他的人都知道,去家里看望他,是不能带礼品的,否则,他会很不高兴。60年代底,他从野战军调到省军区工作,常有河南老家的亲友去看他。有一年元宵节,一位乡党带了一点中华元宵让他尝尝。临走时他非让人家带走不可,弄得客人下不来台。家人说他不近人情,他说:不能破例。平时,他常用明代政治家于谦的诗句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”教育子孙晚辈,要求他们发扬优良传统,不管在什么地方、什么岗位,都要多贡献,少伸手,清清白白做人,踏踏实实做事。

与女儿李颖合影

1986年“百万大裁军”前夕,主任的大女儿和女婿同在部队工作了近20年,面临着去留的抉择。一天,他将陈毅元帅“祖国如有难,汝应做前锋”的诗句写出来,装裱好,交给女婿刘大新。大新一看,便明白了老人的心意。夫妻俩商量后,决定响应党的号召,分别向所在部队打了请求转业的报告,愉快地转到地方工作。斗转星移,他们的儿子结婚时,大新又在婚礼上,郑重地将这幅书作当众展开,交到在公安一线工作的儿子手上,并说明了这幅书作的由来。言者情真意切,听者眼含热泪。当时,很少有人知道,身体尚健的外公外婆,就坐在外孙婚礼现场的一隅,没有惊动任何人。一帧条幅三代人,前去参加婚礼的领导和一些宾朋感慨地说,几十年没见过这样的场景了!

李主任宽容仁厚的品德,在机关有口皆碑,而他过人的胆识,可能知之者甚少。六七十年代,一时间,“读书无用”“知识越多越反动”的奇谈怪论甚是盛行。李主任没有随波逐流,没有跟这个“风头”。经他提议,并亲自找时任省“革委会”主任兼省军区第一政委的李瑞山批准,从西大、师大给政治部选调了三个大学生。先放在野战部队的基层锻炼一年,然后调回机关。这几个“老九”不负众望,在各自的岗位上,充分发挥聪明才智,埋头工作,很快成了军中“秀才”。

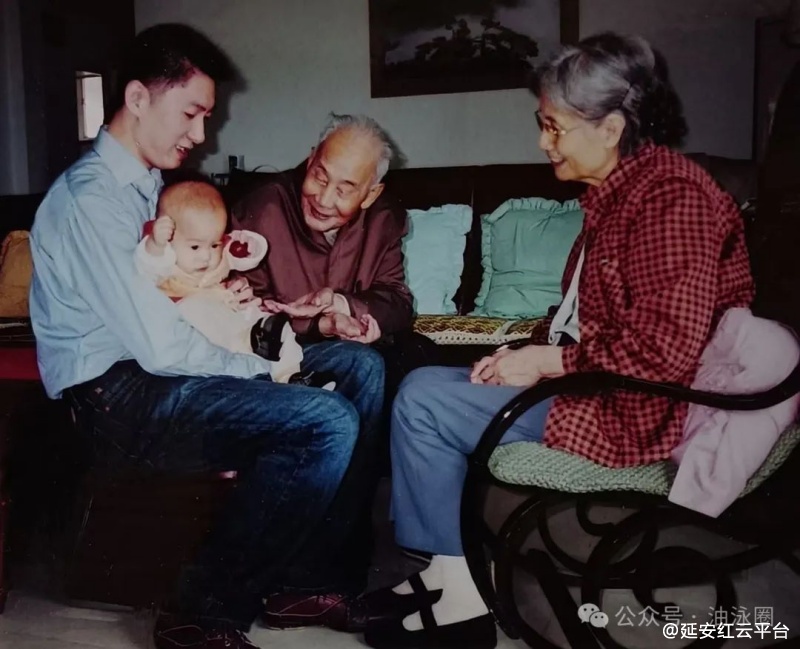

主任与老伴同外孙、曾外孙合影,尽享天伦之乐

李主任的老伴董枚秀,也是新中国成立前参军的老同志,老两口相敬如宾,感情笃深。老伴去世当天,她满怀深情,回顾了共同走过半个多世纪的革命旅程,挥笔写下了“戎马一生,忠心不易,回首岁月情无限;清风两袖,英气长留,理想永存含笑行”的挽联。这既是对逝者的回望和写照,也是留给晚辈的一笔宝贵精神财富。

2025年1月4日于清心屋

作者简介:

董治顺,陕西渭南人,生于1942年。入校读书不多。务过农,服过兵役,当过公务员。喜欢读读书,写写小稿,练练字,听听戏,拉拉板胡。健身养脑,何乐不为!

(编辑 马雨辰)